どうも、ぜっとんです。

下記の記事で、若手の機械エンジニア、学生さんでも機械設計の仕事がわかるようにまとめました。

今回は少し深堀りします。

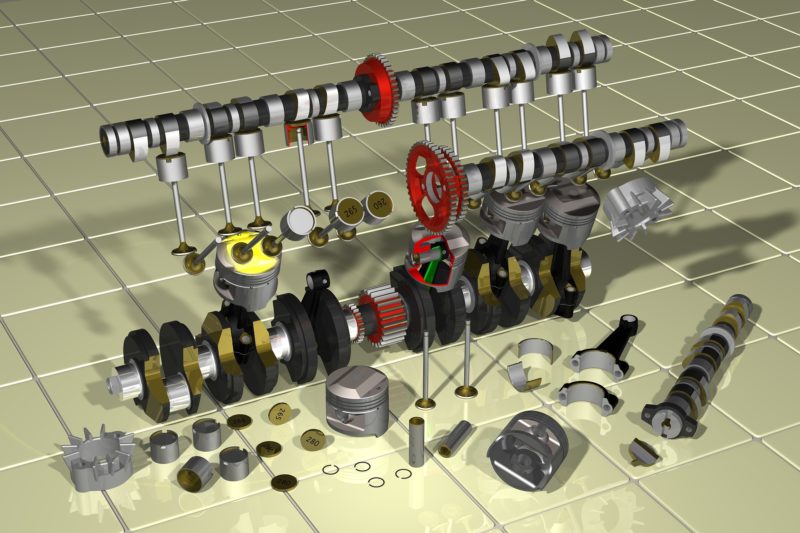

機械設計のプロセス(手順)について、できるだけ分かりやすくまとめていきましょう。

記事が長くなるかもしれませんが、充分な情報を提供するために詳細に解説します!

解説動画:機械設計のプロセス(手順)は8つだけ!自分がやりたいプロセスを見つけよう

このブログの内容は、下記の動画でも解説しています。

プロセス①:企画段階・・・相手の要求を理解する

機械設計のプロセス①は『企画段階』です。

具体的には次の項目を決めていきます。

- 目的を明確にする。

- 要求事項を把握する。

詳しく解説していきます。

要求仕様書を作成する

企画の段階では、相手(ユーザー)の要求を理解することから始まります。

しかし、多くの場合、要求は曖昧で具体性が不足しています。

そこで、技術的根拠に基づき実現可能なものに置き換える必要があります。

製品や機器を総合的に捉える視点も不可欠です。

スキルと能力

要求仕様書を作成する際に必要なスキルは以下の4つです。

- 1.コミュニケーション能力

- 2.アイデア発想力

- 3.社会全体を広く理解する

- 4.3C分析

一つ一つ解説します。

1.コミュニケーション能力

要求を適切に理解し、置き換えるためには、顧客とのコミュニケーションが重要です。

表面的な要求だけでなく、真の要求を把握する必要があります。

2.アイデア発想力

製品や機器に付加価値を生み出し、競合他社が真似できない独自の製品を設計する力が求められます。

3.社会全体を広く理解する

専門知識だけでなく、経済状況や国際情勢を含めた広い視野を持つことが重要です。

これにより、新しいアイデアや付加価値が生まれることがあります。

4.3C分析

3Cとは、Customer(顧客)、Competitor(競合企業)、Company(自社)の頭文字です。

顧客満足を達成するためには、顧客のニーズや自社の強みを把握し、競合他社に対抗する戦略が必要です。

企画段階のまとめ

企画段階では以下のポイントに注意することが重要です。

企画段階のまとめ

- 要求仕様書の作成は設計者の役割であること

- 要求仕様書は、顧客ニーズと自社の強みを結びつけたものであること

プロセス②:構想設計・・・機能を明確化し、実現方法を検討

機械設計のプロセス②は「構想設計」です。

- どんなことをするのか?

- どんなことが必要なのか?

詳しく解説していきます。

構想図を作成する

できるだけ多くの案をポンチ絵(フリーハンド)を描いていきます。

いくつかのアイデアから最良な案を決めていきます。

最適なアイデアを選定できたら、2D CADまたは3D CADでモデル化。

この際、寸法は大まかに記入し、全体像を掴んでいきます。

検討すべき項目を洗い出す

構想図が出来上がったら、検討すべき項目を洗い出していきます。

- 企画に対して機能が十分か

- どのような機構、構造にしてどのような機械要素を使うか

- 駆動方法、駆動伝達方法、動作や位置を検知する方法をどうするか

- 機械の強度は十分か

- 動作時の不具合や干渉はないか

- コストやスケジュール、スペースは満足できそうか

すべて詳細に決定しておく必要はないですが、実現できそうなアタリをつけておきます。

構想設計のまとめ

構想設計のまとめです。

構想設計のまとめ

- 実現できそうなアタリをつける

- 開発期間を短縮するコンカレント・エンジニアリング(CE)を実現する

急に出てきたCEについて補足説明・・・

組織間の壁を取り除き、開発段階から専門知識を共有し、企業の総力で開発期間・費用の抑制を目指す取り組み。

プロセス③:仕様書作成・・・設計思想を明確にする文書化

機械設計の仕事プロセス③は『仕様書作成』です。

- 仕様書作成の目的は何か?

- 作成に必要な要素は何か?

詳しく解説していきます。

仕様書を作成する

企画部門や顧客からの要求内容を明確化し、製品や装置の全ての仕様を文書化して設計思想を明らかにします。

仕様書の具体的な内容

仕様書の内容で、設計対象物を頭にイメージできるようにします。

- 製品の概要や能力

- 使用条件

- 機器の構成

- 主要部品の品番

- 操作方法

- 制御方法

- 使用時に想定される注意事項etc.

自分が設計した製品を正しく理解してもらうことが重要です。

そして、安全に使用してもらうために設計思想を反映させることも必要です。

また、製品また装置が量産に移行する段階で、仕様書をもとに取扱説明書が作成されます。

専門家でなくても理解できる内容を記載することが大切です。

仕様書作成時の注意点

仕様書を作成するときに心がけたいことがあります。

- 正確でわかりやすい表現と言葉を使うこと

- 主語と動詞、5W1Hを意識すること

- 簡潔で、誰が読んでも同じ意味で伝わる文章にすること

具体的な内容部分でも伝えましたが、仕様書の内容が知識・経験が豊富な機械エンジニアだけが見るのではなく、若手の機械エンジニアや専門家ではない人が見ます。

難しい専門用語ばかりではなく、わかりやすい言葉を選んで作成していきましょう。

仕様書作成のまとめ

仕様書作成のまとめです。

仕様書作成のまとめ

- 仕様書は、設計者の考えを説明するためのもの

- 難しくなくて、理解しやすい文章でかくことを心がける

プロセス④:基本設計・・・製品(装置)の基本的な性能や構造を検討する

機械設計の仕事プロセス④は『基本設計』です。

- 設計の目的と必要性の理解

- 基本設計に必要な概念や要素の把握

詳しく解説していきます。

検討図を作成する

基本設計は機械設計のおいて、非常に重要な検討過程になります。

基本設計の出来具合によって、完成度の高さ、トータルコスト、機械の完成日程に大きく影響していきます。

検討図には、次工程の詳細設計で組立図、部品図を作成するために検討内容を明確にする必要があります。

具体的な内容は下記のようなことです。

- 機械の構造や機構を実現する機械要素や機械部品の決定と配置(具体的な寸法、精度、材質などを決めていく)

- アクチュエータ(オン/オフする装置)やセンサなどのメカトロ部品の選定と配置、その配線や制御方法

- 機械の剛性やバランスなどの静的強度や、加速度の慣性や振動、騒音などの動的特性を確認(設計計算、解析、シュミレーション、干渉チェックなど行う)

- 下流工程の加工や組み立て、分解方法

- メンテナンス方法

- 評価基準と評価方法

検討する過程で、構想設計や仕様書の内容を変えないといけない場合があります。

どう変えればいいかを検討した上で、前の段階に戻って検討し直します。

検討図を完成させるとともに、仕様書の細部まで見直しを行っていきます。

基本設計のまとめ

基本設計のまとめです。

基本設計のまとめ

- 設計計算や解析、シュミレーションを行う

- 前段階に戻り再検討することも必要

プロセス⑤:詳細設計・・・部品の製作、組み立て作業を数値化する

機械設計の仕事プロセス⑤は『詳細設計』です。

- どのような作業を行うか?

- どんなことが必要なのか?

詳しく解説していきます。

詳細設計の概要

詳細設計は、製品開発プロセスにおいて重要なステップです。

この段階では、以下のことが行われます。

- 各部品を分解し、寸法と公差を明確にする

- 加工方法や組立作業が形状に反映される

組立図、部品図を作成する

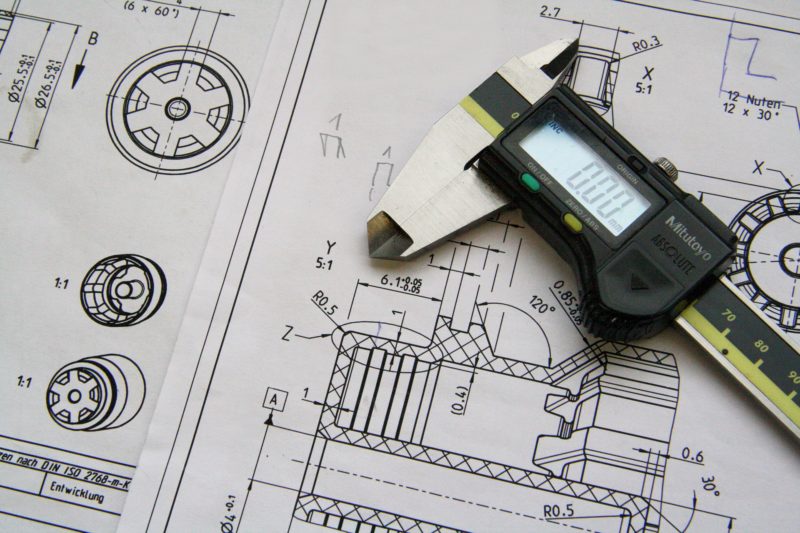

製品(装置)の部品を製作、組み立て作業を数値化するために組立図、部品図を作成します。

組立図は、組立工程あるいは製品(装置)のユニットごとに作成します。

基本的には組立図を完成させてから、部品図を作成していきます。

部品図が出来上がったら、組立図に再配置して間違いがないか確認します。

組立図に記載する内容

- 組み立てられるすべての部品(ねじ、バネ、センサ、モータなど)とその名称および品番、個数

- 組み立て時に必要となる指示内容、および寸法や公差

- 部品の一部を変形させて組み立てる場合には、その加工部分の寸法や公差

部品図に記載する内容

- 部品名

- 基準面(機能や加工方法、組立作業を考慮する)

- 部品を制作するのに必要なすべての寸法と公差(機能や加工方法、組立作業を考慮する)

- 材料名やそのグレード

- 表面粗さ

- 表面処理(塗装も含む)や熱処理方法

組立図、部品図の記載する内容は、各々の企業によってルールがあります。

しかし、記載する内容は基本的に変わりません。

それは、組立図、部品図が決定すると製品と性能だけではなく、製品原価や組立工数も大きな影響を及ぼすためです。

機械設計者は図面を完成させる上で、QCDのバランスへの配慮が重要になってきます。

QCD(品質・コスト・納期)とは

QCDは、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)の頭文字をとった略語であり、製品開発の目標設定において重要な視点です。

「品質が高く、安価で、作りやすい」という矛盾する要素をバランスよく実現することが目指されます。

各部門がそれぞれの観点でQCDを追求することにより、製品の全体価値を高めることができます。

詳細設計のまとめ

詳細設計のまとめです。

詳細設計のまとめ

- 部品ごとに分解し、寸法と公差を付加する

- 加工方法・組立作業を形状に反映する

プロセス⑥:デザインレビュー(DR)・・・設計の後戻りやトラブルを未然に防ぐ活動

機械設計の仕事プロセス⑥は『デザインレビュー(DR)』です。

- DRの目的と内容

- DRで必要なこと

詳しく解説していきます。

デザインレビュー(DR):別名「設計審査」

デザインレビュー(以後DRと言います)は設計する際に最も重要な活動です。

DRは設計者と製造部門、営業部門、品質保証部門などの専門家や責任者を集めて行います。

それぞれの立場から品質を評価したり、製造上のトラブルを予見して設計不適合を発見していきます。

設計不適合を発見するだけではなく、必要だと思われる処置を提案していきます。

デザインレビュー(DR)を行う主な目的

DRを行う目的は、設計する際に以下のことが重要だからです。

- 設計上のトラブルを早い段階で発見すること

- トラブルの対策を講じることで、設計の後戻りやトラブルを未然に防ぐこと

- 品質を確保し、業務の効率を高めること

重要なことは、設計でのトラブルを後工程に流さないことです。

そのためにも、的確な指摘や判断ができる知識と経験のあるベテラン者が必要になります。

厳しい目で見てもらうことで、設計上に起こりそうなトラブルを事前に防ぎ、品質不良や事故、納期遅れなどの問題を防止してもらいます。

DRは、後戻りやトラブルを防ぐだけではなくて、組織全体の活性化する狙いがあります。

デザインレビュー(DR)の開催時期

一般的には

構想設計、基本設計、詳細設計、試作・評価

など各工程のあともしくは

企画段階、構想段階、試作段階、量産試作段階

など各段階の節目に行っていきます。

DRで指摘された内容や問題に対しては、設計者は具体的な対策や修正を施さないといけません。

DRで全員から承諾が得られたら次の工程へ進むことができます。

デザインレビュー(DR)のまとめ

デザインレビューのまとめです。

デザインレビューのまとめ

- 設計のトラブルを早い段階で発見し、未然に防ぐ

- 品質を確保し、業務の効率を高める

プロセス⑦、⑧:部品表作成、手配・・・機械の完成に必要な部品は全て部品表に記載する

機械設計の仕事プロセス⑦は『部品表作成』、プロセス⑧は『手配』です。

- どんなことをするのか?

- どんなことが必要なのか?

詳しく解説していきます。

部品表作成

組立図と部品図の作成が完了したら、実際に部品を手配するための部品表を作成します。

部品表をもとに製作品、購入品の手配が行われます。

部品表に記載される内容

製作品の場合

- 部品番号(図番)

- 部品名

- 材質

- 処理方法

- 重量

- 手配先名(指定がある場合)

- 個数

購入品の場合

- 部品番号(図番)

- 部品名

- 品番(型式)

- 購入先名(メーカー名)

- 個数

など、手配に必要な内容を記載していきます。

部品表はシステムによって自動で作成されることが多いです。

機械設計者の重要な業務として、作成した部品表に間違いがないか、組み立てるのに必要な部品が全て網羅してあるか細部までチェックします。

間違いや不足があった場合は、後工程に影響して、機械完成の日程が大きくズレたり、コストが無駄にかかります。

作業指示書が作成される

組立図、部品図、部品表の情報をもとに作業指示書が作成されます。

作業指示書は、機械設計者ではなくて、一般的に生産管理部門が作成します。

部品表作成、手配のまとめ

部品表作成、手配のまとめです。

部品表作成、手配のまとめ

- 部品表の間違いがないかを細部までチェック

- 作業指示書によって最終的な機械完成時期を明記

作業指示書とは?

- 製作品や購入品の部品集荷時期

- 組立順序と日数

- 評価や動作確認

などの日程が示されているもので、最終的な製品完成が明記されている

さいごに

機械設計のプロセス(手順)について、詳しく説明してきました。

最後に各プロセスのまとめです。

まとめ

プロセス①:企画段階のまとめ

- 要求仕様書の作成は、設計者の役割

- 要求仕様書とは、顧客ニーズと自社シーズを結びつけたもの

プロセス②:構想設計のまとめ

- 実現できそうなアタリをつける

- 開発期間を短縮するコンカレント・エンジニアリング(CE)を実現する

プロセス③:仕様書作成のまとめ

- 仕様書は、設計者の考えを説明するためのもの

- 難しくなくて、理解しやすい文章でかくことを心がける

プロセス④:基本設計のまとめ

- 設計計算や解析、シュミレーションを行う

- 前段階に戻り再検討することも必要

プロセス⑤:詳細設計のまとめ

- 部品ごとに分解し、寸法と公差を付加する

- 加工方法・組立作業を形状に反映する

プロセス⑥:デザインレビュー(DR)のまとめ

- 設計のトラブルを早い段階で発見し、未然に防ぐ

- 品質を確保し、業務の効率を高める

プロセス⑦、⑧:部品表作成、手配のまとめ

- 部品表の間違いがないかを細部までチェック

- 作業指示書によって最終的な機械完成時期を明記

長文になってしまいましたが、本記事が参考になれば幸いです。

機械設計者として、専門知識や経験だけでなく、経済状況や社会情勢にも目を向けることが重要です。

日々の勉強を積み重ね、より優れた設計力を身につけましょう。

それでは!

電子書籍出版しました!

10年間の経験から学んだすべてを詰め込んだKindle本を出版しました。

いつでもどこでも読める電子版と気になる箇所をすぐに見返せるペーパーバック版をご用意しました。

未来の設計者のための貴重な教材です。お見逃しなく!

Kindle unlimitedに入っていると無料で読むことができます。

新規登録者は30日間無料で使えるので、まだの方は以下からどうぞ↓

参考文献

こちらの書籍から引用している箇所が多くあります。

機械設計に興味がある方におすすめする書籍です。

コチラの記事もよく読まれています!

機械設計エンジニアの仕事内容と業務範囲を簡単に解説【初心者向け完全解説】